港⼤化學家開發微型變形脊椎 創建微⽶級運輸系統

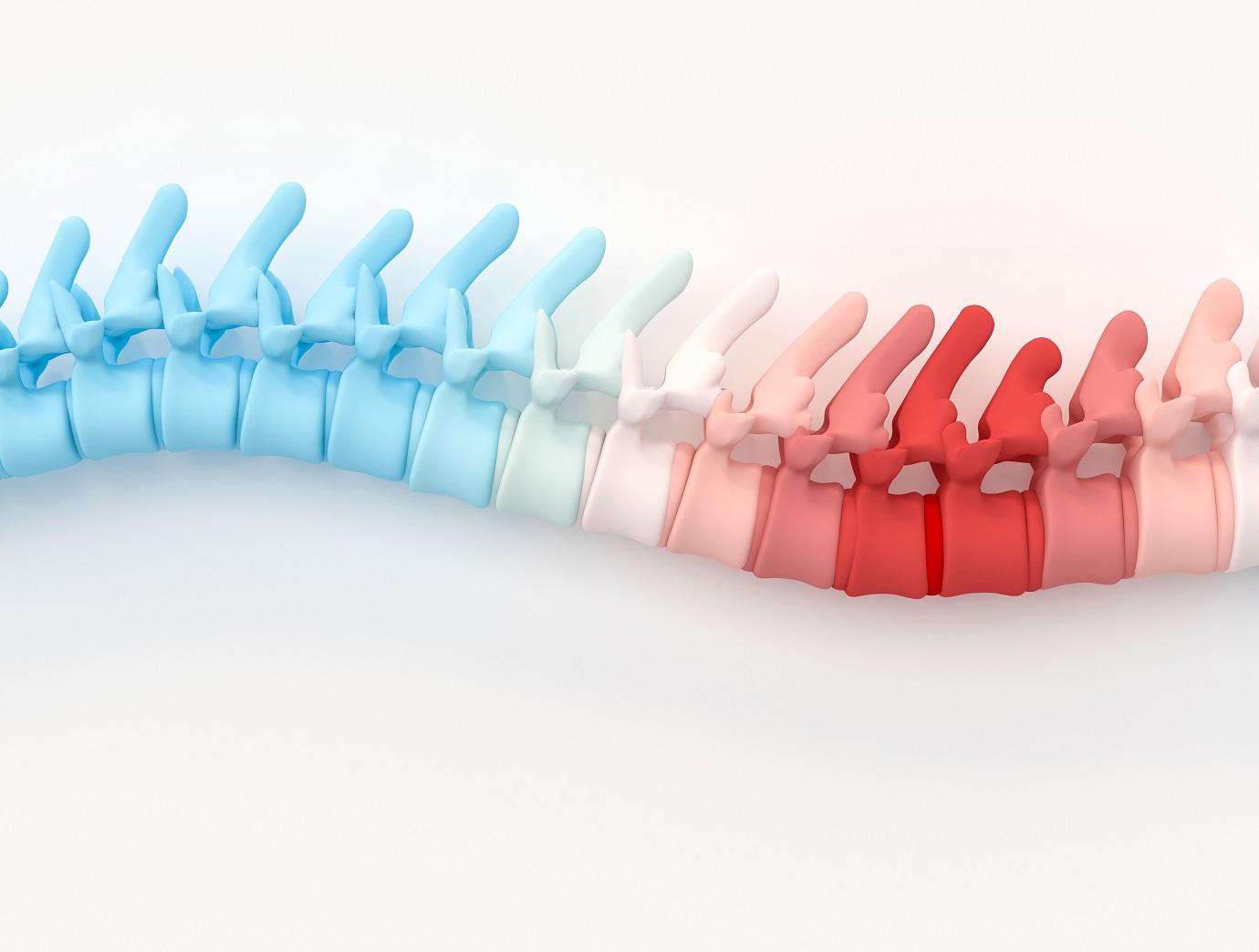

在⾃然界中,常⾒的結構都是由軟組織和硬組織結合⽽成。這些結構具有不同的機械特性和功能, 以發揮⽣物系統裏的⽣理功能。⼈類脊椎正是⼀個典型的例⼦,其結構由交替堆疊的硬骨和軟椎間 盤組成,可⽀撐⼈體並保持身體的靈活性。 以⾃然界中的軟硬結構作為靈感,⼈們從⽽設計出許多類似⽣物結構的⼈造材料和設備,例如驅動 器和機械⼈等。然⽽,實現此⽬標卻是極具挑戰性,這是因為微⽶材料的整合和操作都相當困難。 由⾹港⼤學(港⼤)化學系王宇峰博⼠領導的研究團隊,以推動仿⽣微⽶材料的發展為前提下,開 發了⼀種名為 MicroSpine 的微⽶級仿脊椎結構,同樣地由軟硬結構組成,其靈活變形的特性可⽤作 開發微型驅動器等。此技術通過膠體組裝實現,其中納⽶和微⽶粒⼦能⾃發地組織成有序的模式, 能夠執⾏在微⽶級的複雜任務,如針對性的藥物傳遞和局部感測等。此研究成果已在頂級科學期刊 科學進步(Science Advances)上發表。

無論是哺乳類動物或節肢動物,以至微⽣物,許多⽣物有機體的結構都包含軟硬成分協同集成的部 分。這些結構的⼤⼩從微⽶到厘⽶不等,在⽣物系統中擔當不同的機械功能。這些結構為創造⼈造材料和設備帶來靈感,例如⼀些可通過外部刺激⽽改變形狀、移動或啟動的設備,當中包括驅動器 和機器⼈等。

傳統的製造⽅法(如光刻法)較適合⽤於製造⼀些⾁眼可⾒、毫⽶或以上⼤⼩的結構,但對於製造 微⽶級(微⽶或以下)的結構卻存在極⼤的限制。採⽤「⾃上⽽下」的策略製造微⽶結構時需要更 加精細和準確的過程,令製造過程變得更加複雜,由此可能會增加製成品出錯的風險,因⽽造成低 產量的缺點。

為了應對這⼀挑戰,王博⼠和他的團隊採⽤了⼀種截然不同的⽅法,稱為膠體組裝。膠體是⼀種微 ⼩粒⼦,只有頭髮直徑約百分之⼀的⼤⼩,並可以由多種物料製成。如設計得宜,這些粒⼦可以通 過相互作⽤來⾃發組裝成有序的超級結構。作為⼀種「從下⽽上」的⽅法,膠體組裝對於製造微⽶ 結構具有優勢,因為它由基本元件創建,可準確地製造精細的微⽶結構,提⾼產量。然⽽,此技術 有賴如何引導粒⼦組裝成所需的軟硬結構。

以脊椎為設計基礎,團隊運⽤了⼀種名為⾦屬有機框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)的新興 材料衍⽣出⼀種具有⾼定向性及針對性的 MOF 粒⼦。這種粒⼦是⼀種硬成分,可與軟成分液態微滴 結合形成線性鏈︔硬和軟的成分在鏈中交替出現,有如脊椎結構⼀樣——微型脊椎(MicroSpine) 就是這樣誕⽣的。

論⽂的第⼀作者、港⼤化學系博⼠研究⽣呂登萍補充道:「當 MicroSpine 受熱或受冷時,線性鏈的 柔軟部分便會相應膨脹或收縮,其形態因⽽可逆向轉換。」

當其柔軟部分被針對性地修改,MicroSpine 系統亦展現出各種精確的啓動模式,例如在温度調控下, 將物質封存並運輸到指定的地⽅才釋放。

實現這些功能對微細級系統的發展具有重要意義,例如協助創建能執⾏複雜任務的微型智能機器⼈。 此外,創建⾼度精確的微⽶零件亦可⽤於創建更有效的藥物傳遞系統或具備⾼靈敏度和準確性的偵 測特定分⼦感測器。

研究團隊認為,此技術為創建複雜微⽶設備和機器踏出重要⼀步。王宇峰博⼠表⽰:「以現代機械 作為例⼦,例如汽⾞,它由數百萬個元件組裝⽽成︔⽽我們的⽬標是利⽤這微型脊椎的技術,在微 ⽶尺度創建同樣複雜的器件。」

研究團隊希望設計出更多能夠在微⽶尺度執⾏複雜任務的仿⽣系統。他們的下⼀個⽬標是通過 MicroSpine 系統創建更複雜的微⽶尺度機器⼈,並探索它們在醫學和⼯業領域的應⽤。總體⽽⾔, 這項研究展⽰了利⽤膠體組裝創建微⽶尺度軟硬結構的潛⼒,並為未來製造能夠在微⽶尺度執⾏複 雜任務的智能微型機器⼈提供了新思路。

此研究得到⾹港研究資助局的資助。